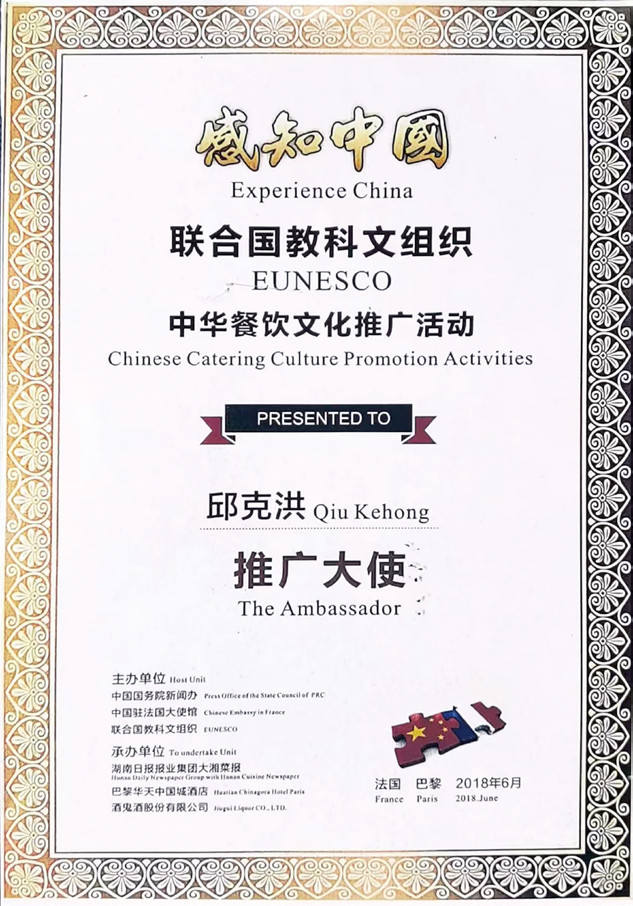

川菜名厨邱克洪的“多面人生”:横跨教育、科技与商业

红厨网编辑 · 2025-11-21 08:56:03 来源:红厨网 1171

川菜名厨的“多面人生”。

邱克洪的身份非常多面。

1969 年出生的他,是资深的川厨,是开过火锅店的餐饮老板,也是专业授课的烹饪老师,他可能是名厨里最会连锁餐饮经营的,烹饪老师里最懂烹饪研发技术的,以及技术领域里最懂川菜文化国际传播的那个人。

名厨、教育家、研发先锋……邱克洪奔走于他的各个身份间,为川菜的传承发展鼓与呼。

“没有名字”

在接受红厨网采访邀约前不久,邱克洪才从坦桑尼亚回来。受“亲情中华·味道四川”的活动邀请,他带着几位弟子远赴非洲,把地道川味送给当地侨胞。

作为邱克洪中式烹调技能大师工作室的灵魂人物,舞台上的邱克洪侃侃而谈,其头衔和荣誉加起来大概可以码几百字。

也同样是这个人,谈到39年前在成都学艺,却说自己没有名字。“当年他们(正式职工)都叫我‘农民’,就我一个乡下人。”

1986年,听大伯说“干厨师可以吃饱饭”,17岁的邱克洪便从重庆江津去到成都拜师。此时距离重庆独立成市还有11年,江津相比省会成都也确实算“乡下”。

不过同袍的态度并没有影响到他——父亲患癌,他必须尽快学出手艺。两瓶酒,磕个头,邱克洪就这样入了张兴文的门下。

张兴文大师八岁入厨,资历颇深,在西昌铁路分局退休,后被成都铁路局招待所返聘做厨师长。解放前张兴文曾在重庆上清寺附近开饭馆,有许多“红色记忆”可以讲给小徒弟听,比如把锅巴肉片比喻成“轰炸东京”。这样的家国情怀也给邱克洪埋下了一颗种子:做菜不仅是一门手艺,更是和平年代来之不易的文化自信。

1990年,成都北站的站前服务大楼招厨师,18岁的邱克洪开始了第一份工作。

一年后,靠着大伯攒下来的粮票和学费,他去到重庆铁路分局九龙坡厨训站继续学习,并考下了中级厨师证。当时,工人考核委员会才设立不久,邱克洪供职的餐厅也不过五位有职称的厨师。

在站前大楼做厨师期间,邱克洪的角色是大班长,相当于厨师长助理。做菜,开菜单、带班,采购、冰箱清理、日常卫生管理……这些都是他负责的工作范围。

有了一点管理经验后,邱克洪决定把老家的美味“重庆火锅”带进成都。他先是在站前大楼前推广火锅,“那时很多单位领导都来站前大楼一饱口福”,他也成为了第一批把重庆火锅带到成都来的人。

之后出来单干,邱克洪把火锅店落在了成都灶君庙。成都人对这种麻辣牛油的滋味适应得很快,只可惜生意很好却赚不到什么钱,因为吃“霸王餐”的人太多了。

彼时,餐饮业还处于野蛮生长的阶段,社会治安较差,晚上营业的火锅店更容易被地痞流氓盯上,“那时候社会很乱的”。

首次创业坚持了一年,没赚到钱,反倒欠了一屁股债。邱克洪不得不去挣工资还债,他决定到希尔顿度假村碰碰运气。

当时,希尔顿度假村的厨艺总监一职,有不少人盯着,其中不乏各大名饭店的厨师长。饶是今天回忆起来,邱克洪还是要感叹,“居然还选上了!”

选拔的过程有点像“爽文”。二十多岁的男主角,用一桌宴席对战三十多岁的前辈们,破格拿到了这个机会。而面试考验的菜品搭配、成本计算,正是邱克洪在站前大楼学到的那些。

1994年,邱克洪“跳槽”到蜀龙国际俱乐部(下称“俱乐部”)做总厨——这也成为他厨艺、眼界进化的一块跳板。

川菜非川

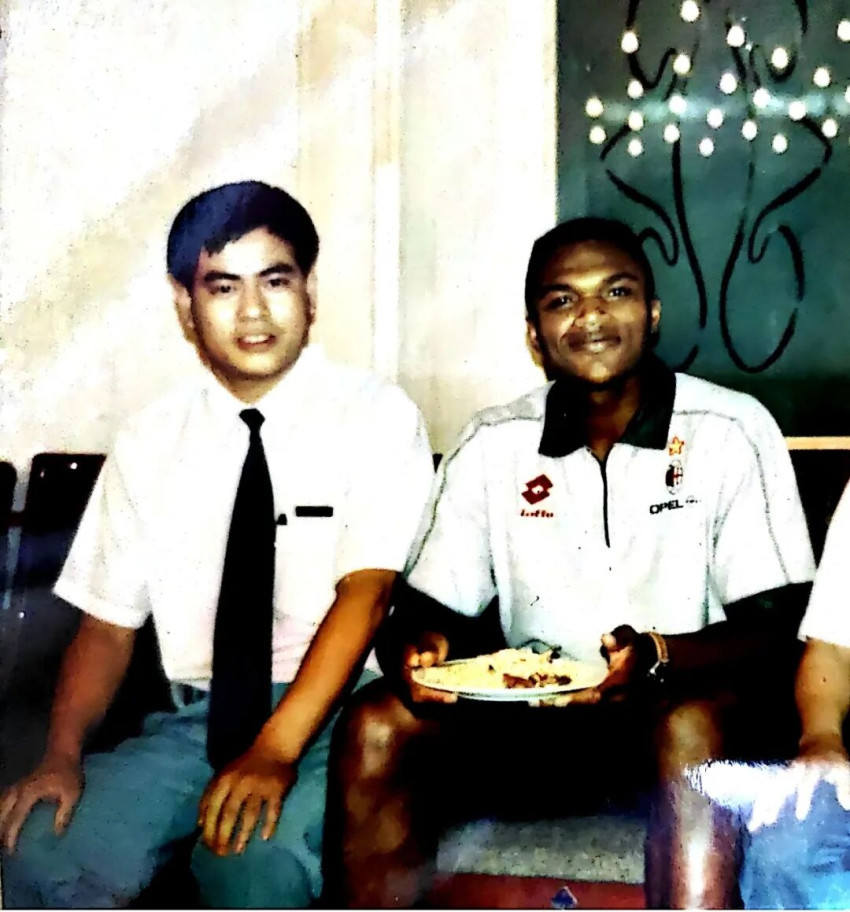

在俱乐部,邱克洪开始做外国客人的接待,客人包括AC米兰足球队——当时正与四川全兴对战。

△1994年邱克洪与AC米兰足球队队员合影

有了更多待客经验后,俱乐部老板又派邱克洪作为川菜总厨,去深圳学粤菜。无他,粤菜当时太火了。

上世纪90年代,粤菜在全国范围内攻城略地。2002年,《四川烹饪》刊登的一篇《厨师江湖记》中也写到:“很多外地老板到广东找厨师,听说先出去的人都发了大财。”

况且,这家俱乐部本身也有粤菜基因。其背后东家是香港伟确集团,1989年就将潮菜酒楼开进了深圳,取名“潮江春”,古巴前总统卡斯特罗、港商巨鳄李嘉诚、美国副总统戈尔等政商名流都曾是座上宾。

那个年代前往经济特区还需要边防证,经过繁琐的手续,邱克洪终于走进了“新世界”。他跟着香港大厨学潮菜,惊讶潮江春的管理水平之先进。“那个时候厨房就是全部监控,没有偷懒的机会,管得很严。”

等学完回到成都,邱克洪切身感受到了粤菜对本地餐饮的冲击。当时空运海鲜刚刚兴起,“流量高地”科华北路变成“海鲜一条街”,家家都卖起了粤菜,粤厨的薪水高达两三万,是川厨的十倍。

尽管菜系之间竞争激烈,邱克洪却看得很开,这源自他对川菜内涵的理解:川菜非川。

在他眼里,川菜文化的生命力就在于超出地域边界,不断与其他菜系相融合。也因此,身为重庆人的邱克洪并不赞同把重庆菜归入川菜“下河帮”的说法。

他认为,深谙包容精神的川菜成型于抗战时期,这与当时重庆的“陪都”身份密不可分(1940年9月,国民政府颁布政府令,宣布在战时或临时首都出现变故时,重庆可以作为一个备用的首都来使用,重庆成为西南地区政治、经济、文化中心,整合了西南各省的人力、物力资源)。与此同时,也出现了罗国荣这样的“川菜圣手”,创造了开水白菜等更多样化的经典川菜菜式。

面对粤菜的冲击,邱克洪一边转向了学校教育,为川菜发展输送人才;另一边,他也在吸收潮菜的灵感,将食材和做法重新组合,也就有了后来国宴《杏宴》里的“龙筋花胶”和“鸽蛋生蚝”。

△龙筋花胶

对于“川菜=辣”的大众认知,邱克洪也有自己的看法。在他眼里,“真正的好川菜是不辣的川菜”,其特点是清鲜醇浓并重。

四川人吃辣可能还比不过江西、湖南、贵州,却妙在对麻与辣的运用。“把辣椒炸一下,它的辣度就降低,香味增加;我把它炼成红油,它既可以增加菜品的光泽度,又能提味增香。家里炖肉丢几粒花椒,它是香料,跟麻没关系。”

如今,作为烹饪老师的邱克洪,还把对地域味型的理解总结成诗歌,教给学生:

安徽咸河北甜,江浙一带咸带甜。

宁夏内蒙陕青甘,咸中带辣微带酸。

黔赣两湖辣子蒜,又麻又辣属四川。

“学校培养不出大师”

2000年,邱克洪正式成为卞氏菜根香烹饪学院校长,同时参与餐饮品牌“卞氏菜根香”的连锁规划。

邱克洪回忆,卞氏菜根香成立烹饪学校,是为了解决企业内部的用人问题。在扩展到第三家店时,创始人卞克发现厨师队伍跟不上,于是办起了烹饪学校,并请来了邱克洪。

对邱克洪来说,这有别于此前在四川八一烹饪学校的教学工作。因为,卞氏菜根香更多要考虑门店出餐的一致性,这也是连锁标准化的关键一步。

烹饪学校后面就是卞氏菜根香的中央厨房,“当时的几道招牌菜,菜根百年酱肉、泡菜都是工厂在做,那时候‘中央厨房’的概念已经有雏形了。”

慢慢地,邱克洪开始意识到,厨师的舞台不止一方后厨,还可以向更为庞大、精密的餐饮供应链延伸。比如做研发。

在接受《人民日报》采访时,邱克洪曾表示:“川菜大师要参与机器人的研发,让机器人跟着川菜大师学习SOP(标准作业程序),拥抱新科技能提高餐饮行业智能化水平,推动川菜高质量发展。”

他认为,机器人来了,更要大师。但略显尴尬的是,“七匹半围腰”(即全能型厨师)越来越少了,大师培养的土壤也已今非昔比。

在邱克洪眼里,烹饪学校的教育只是做了基础讲解,“学校培养不出大师”。而食品工业的快速发展,又会首先替代掉这些粗加工人力。“现在很多厨房都是机械化操作,切菜、切肉、斩排骨都用机器,这样效率更高、生产力更强,是一个必然趋势。”

因此,“科学烹饪”不仅在于对食品工业的运用,更关乎厨师队伍的传承。2019年11月1日,邱克洪中式烹调技能大师工作室正式成立,到今天已经走出了近300位技师和高级技师,为川厨队伍注入活力。

但人力培养的范围终究有限,邱克洪希望能面向更多的人,希望大家能更系统地认识川菜。因此,他带领工作室编纂《川菜指南》,预计在明年的中国餐饮工匠节上发布。此外,工作室还紧跟国家政策,做银发经济相关的菜单研发、慢病管理,为餐饮行业的经营提供新思路。

在与红厨网交流过程中,他也反复强调,厨师要具备多样、系统化的知识。

据邱克洪观察,如今部分餐饮品牌为了菜品稳定,往往会让每个厨师固定只做几道菜,长此以往,这名厨师的综合能力就会相对变弱,对行业发展不利。这也一定程度上说明,企业经营与厨师进化之间存在不可避免的矛盾。“如果一个厨师只懂做菜,可能发展的路子没有那么宽。”

至于餐饮市场寒冬,他认为就像一年四季,终会过去。“未来的餐饮会分层,一些就是提供了口饭吃,解决了消费者的基本需求;还有一些是追求品质和情怀,吃文化和体验,要求门店会讲故事。”

面对新环境、新机遇、新挑战,邱克洪也将“善学”和“实践”送给年轻厨师们,这是他深耕厨坛数十载最宝贵的经验和财富。

本文题图及插图均由受访者提供。

本文由红厨网(ID:hongchu66)原创首发

作者:春莹,编辑:景雪

写评论

0 条评论