又一知名烘焙品牌破产清算,曾是上海老字号

周半仙 · 2025-10-30 18:09:22 来源:新零售 1348

烘焙巨头为何集体退场?

还记得那根外皮酥脆、麦香扑鼻的法棍吗?它曾经是上海人记忆里最温暖的符号之一。

但就在最近,“静安面包房正式宣告破产清算”的消息登上了热搜,这个创立于1985年,曾经需要凭粮票排队购买、开创了上海法式面包先河的老字号,在走过38年风雨后,悄然拉下了帷幕。

但你有没有发现,今年倒下的烘焙老店,远不止它一家。从克莉丝汀、85度C,到欢牛蛋糕屋、面包新语,这些曾经家喻户晓的名字,似乎在2025年迎来了一场“集体退潮”。这不禁让我们想问:它们究竟为何集体遇冷?是老字号跟不上时代了,还是这个行业已经彻底变天了?

今天,我们就来聊聊静安面包房的谢幕,以及它背后那场席卷整个初代烘焙的淘汰赛。

上海静安面包房宣告破产清算

“上海又少了一个熟悉烘焙招牌。”这是一位业内人士的感慨。

10月16日,一则“静安面包房全部关门”的消息在网上引发热议,触动了许多人的集体记忆。网友纷纷留言:“小时候最爱吃它家的法棍”、“太可惜了,以后买不到了”。

这个烘焙品牌为何能引发如此感慨?让我们将时间拨回1985年9月。在那个物质匮乏的年代,上海静安宾馆与香港三隆行携手创立静安面包房,成为上海首家中外合资法式面包房。

首店坐落于华山路静安宾馆旁,毗邻华山医院与乌鲁木齐北路。产品以法式面包为核心,主打法式长棍/短棍、白脱别司忌、白脱小球、羊角、拿破仑、栗子蛋糕等。

工艺上坚持“原料纯粹、工艺考究”,首店由法国师傅马丁主理,仅用高筋面粉、酵母、盐、水四样原料,烤出外皮酥脆、内里松软的法棍,散发着天然谷物香气。

开业初期,一根法棍售价0.52元另加2两粮票。刚出炉的面包热气腾腾,门店前排起长队,成为一代上海人的共同记忆。

在上海走红后,品牌于1993年启动连锁化。1997至2004年间,锦江国际集团逐步收购香港三隆行与静安宾馆所持股权,实现对品牌的控股经营。

此后通过引入战投、升级形象、推进现场烘焙与电商渠道,并在2012年开放加盟,快速扩张门店网络。鼎盛时期,静安面包房拥有42家直营店、两大中央工厂及完整物流体系。

2020年35周年时,门店数达83家,并宣布“百家门店”计划。然而目标未能实现,近两年更出现大规模闭店潮。

今年9月官方公众号显示仅存35家门店,而到10月26日,多家媒体核实发现仅剩大木桥路店、万航渡路店、石泉路店三家仍在营业。

短短数月关闭超30家门店,堪称断崖式收缩。对于剩余门店的去留,热线工作人员回应模糊:“不清楚会开多久,但明天肯定都开”。

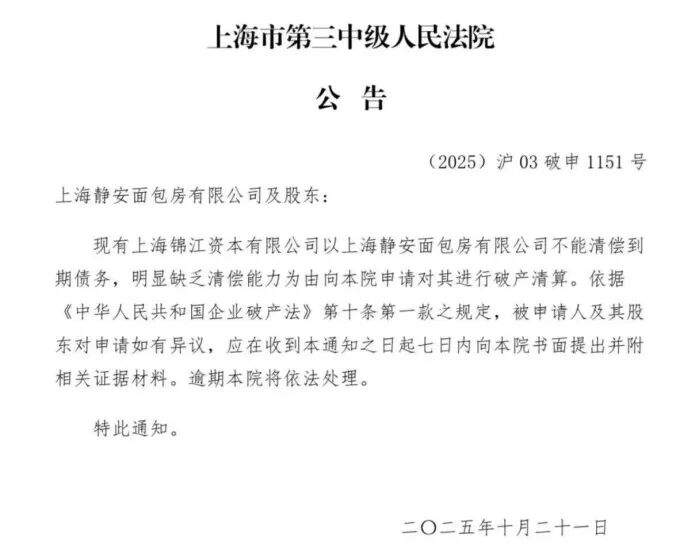

更令人震惊的是,2025年10月21日,上海市第三中级人民法院公告显示:上海锦江资本有限公司已申请对静安面包房进行破产清算。

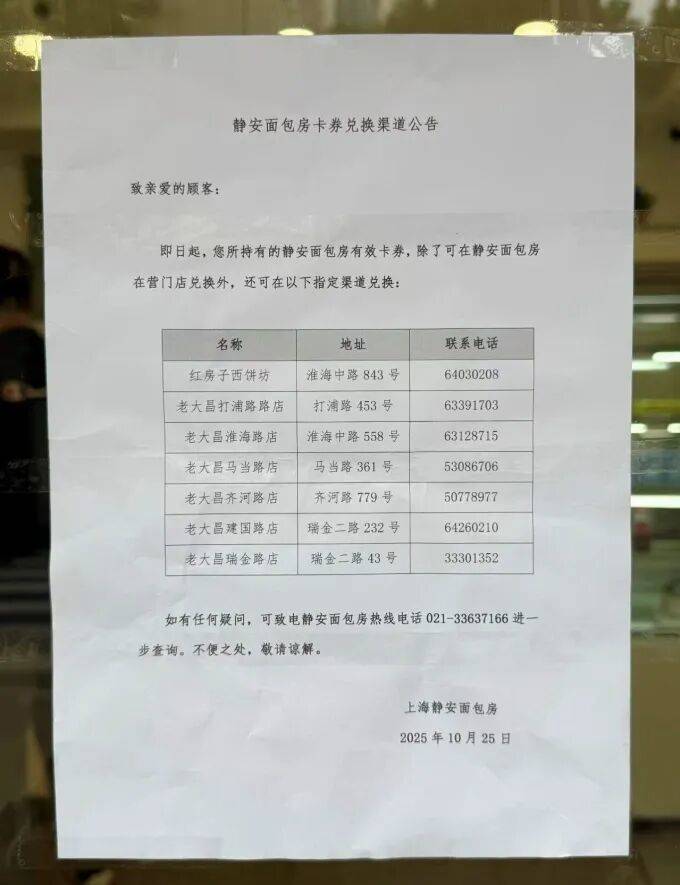

这一法律程序标志着品牌命运已难逆转。针对消费者手中的储值卡,静安面包房于10月25日深夜发布公告:有效卡券除可在在营门店兑换外,亦可在红房子西饼坊、老大昌等7家合作品牌门店使用。这份深夜通告,为38年的烘焙传奇画上了略带仓促的句号。

烘焙巨头为何集体退场?

静安面包房的悄然退场,若仅置于上海一城来看,不过是这座“烘焙之都”激烈竞争下的一个缩影。数据显示,截至2024年6月,上海拥有各类烘焙门店4711家,高居全国城市之首。

然而,若将视野拉升至整个行业层面,便会发现这背后是一场初代烘焙品牌的集体退潮。2025年以来,多个曾经风光无限的烘焙“元老”相继收缩或离场:

·85度C大幅调整大陆市场策略,预计全年关闭超过40家门店;

·面包新语在成都的11家门店集体停业,近四年来累计净关闭门店179家;

·法国品牌Gontran Cherrier于7月10日关闭了在北京的最后一家门店;

·区域品牌烘派世家自8月1日起逐步关闭其在浙江瑞安的所有连锁店;

·克莉丝汀在2024年从港交所退市后,于2025年4月正式进入破产清算程序;

·欢牛蛋糕屋则在6月发布告别信,近60家门店在短时间内全部停业。

这些曾经引领市场的品牌为何集体遇冷?究其根源,可归结为两大核心挑战:一方面是品牌自身的老化与运营模式滞后,另一方面则来自外部竞争环境的剧烈变化。

一方面许多初代品牌在产品创新上停滞不前,难以适应年轻一代追求新鲜、多变的需求。

以静安面包房为例,其招牌产品法棍和奶酥小方的配方长达十年未曾更新,产品线始终围绕苏派蛋挞、奶酥小方等传统品类打转,在年轻消费者心中逐渐沦为“过时”的象征。

即便在40周年之际推出二十余款新吐司,其创新仍局限于巧克力榛子酱等常规口味,未能真正打动追求新奇体验的年轻客群。

克莉丝汀的产品老化问题更为严峻。其经典单品销量持续下滑,新品研发严重滞后。主力产品如年轮蛋糕、高纤派蛋挞、口袋面包等均为早期作品,其中高纤派更是2000年的研发成果;后来主推的麦芽乳系列也是2009年推出的产品。这种长达十余年的产品结构停滞,使品牌与新兴消费群体之间的鸿沟越来越深。

另一方面,随着规模扩张,许多品牌选择了加盟模式,却未能建立相应的管理体系。欢牛蛋糕屋的案例更暴露出资金管理的混乱——消费者预付资金直接进入总部账户,总部突然停运使得消费者与加盟商权益双双受损。

此外,85°C多次被曝光的食品安全问题,也持续消耗着品牌长期积累的信誉。

成本压力与盈利困境更是雪上加霜。一线城市核心商圈租金平均上涨2%-12%,人力成本年均增幅达6%-10%,而初代烘焙品牌的客单价却长期徘徊在20-35元区间,利润空间被持续挤压。

85°C上海环球门店因租金占比高达营业额的25%而被迫关闭;静安面包房母公司也因资金链断裂,最终无法偿还到期债务进入破产清算。

与此同时,落后的供应链体系进一步加剧亏损:克莉丝汀库存周期长达45天,损耗率超过15%,远逊于采用柔性供应链的新兴品牌。

然后,在内部困境之外,外部竞争环境的剧变同样不容忽视。新式茶饮品牌已将烘焙纳入第二增长曲线,喜茶、奈雪的茶等凭借年轻化的品牌调性与高频消费场景,持续分流传统烘焙店的客群;

而盒马、山姆会员店等零售巨头,则依托其强大的供应链优势,以高性价比、新鲜短保的烘焙产品实现“降维打击”,进一步蚕食传统烘焙的市场空间。

最后,从行业本质来看,烘焙品类的“网红”属性也决定了其迭代速度极快。烘焙产品天然追求新奇与体验,这就要求品牌具备快速迭代、精准响应的能力。

如初代网红烘焙品牌徹思叔叔曾因起司蛋糕引发排队热潮,鼎盛时期单店月营业额达百万元,但因缺乏产品壁垒、山寨泛滥,最终在2018年关闭所有门店;某个手作瑞士卷品牌初入北京时曾引发黄牛代购热潮,但仅一年后便因缺乏持续创新而盛况不再,这正是行业特性的真实写照。

当初代品牌无法跟上市场变化的节奏,产品与消费需求持续脱节,被淘汰也就成为必然结局。

烘焙故事并未结束

初代烘焙品牌的倒下,必然为市场留下巨大的空间,这些空出的份额也为后来的入局者和转型企业创造了新的机遇。

首先值得关注的是社区烘焙市场。根据市场调研显示,以上海为代表的西点烘焙市场仍存在一定空白,“共享烘焙”等新型社区商业模式展现出强大的市场潜力,其价值不仅在于共享付费,更在于为社区居民构建了全新的社交与消费场景。

其次,健康烘焙是另一个重要的增长方向。数据显示,健康烘焙市场规模预计将突破1800亿元,占行业总规模的29%。尤其值得关注的是,年轻消费群体对高蛋白、低负担的烘焙产品需求显著上升,几乎已成为一种“新型刚需”。

与此同时,细分人群的精准需求也正在重塑产品格局。例如,都市白领推动“控糖、控卡、低负担”类产品快速增长,代糖面包销售额年增幅达42%;健身人群带动高蛋白烘焙兴起,清蛋白面包、奇亚籽能量棒等单品复购率可达传统产品的两倍以上;母婴群体则推动儿童专属烘焙市场扩容,DHA藻干饼干、益生菌小馒头等产品年增长率达15%。

最后,区域特色产品也迎来发展良机。本土品牌正通过产品本土化策略抢占市场先机,区域特色SKU占比已达45%,较全国性品牌高出约28个百分点,显示出地方风味在差异化竞争中的强劲潜力。

写在最后

从静安面包房的法棍,到克莉丝汀的年轮蛋糕,一个时代的烘焙记忆,似乎正随着这些老品牌的退场而逐渐封存。

它们的谢幕,固然令人唏嘘,但更像一面镜子,照见了市场最真实的法则:没有永远的巨头,只有不断迭代的需求。

或许,静安面包房的告别,不仅仅是一个品牌的终点,更是给整个行业按下的一次重启键。

它告诉我们:味道会传承,但品牌必须长青。一代人有一代人的味蕾,一个时代也有一个时代的“新鲜”。

参考资料:

红餐网:全线关停、破产清算,上海又一老牌烘焙退场

界面新闻:开了40年的静安面包房面临破产,老字号如何穿越周期?

环球网资讯:知名品牌突然闭店!上海人的集体记忆,请抓紧最后机会告别

本文转载自:新零售;作者:周半仙;编辑:吴忧

写评论

0 条评论