北方城市做不好街区式商业?

吴明毅 · 2025-10-21 17:51:23 来源:联商网 2914

近日,笔者实地走访了青岛崂山商圈各主要项目,所见所感,心里五味杂陈——作为当下岛城势头最盛、客群平均质素相对最优的新晋核心商圈,其各项目的现状却呈现出严重两极分化、堪称“冰火两重天”的强烈反差。

最让我感到“灵魂震颤”的莫过于大拇指广场与星光里的现状,若不是置身其中实在无法想象——在如此寸土寸金的黄金地段,竟会出现如此“惨不忍睹”的商业项目。更何况,即便作为崂山商圈初代项目的大拇指广场开业才不过13年,星光里开业更是仅7年,相较于主城区各主要项目,本应“正值壮年或青春”的它们却已然呈现出强烈的病入膏肓、回天乏术之态,令人无比唏嘘。

那么,它们为何会落得这般田地?问题究竟出在哪?又给我们带来了哪些警示与启示?一起来探究下。

从大拇指到星光里:青岛街区式商业迷局

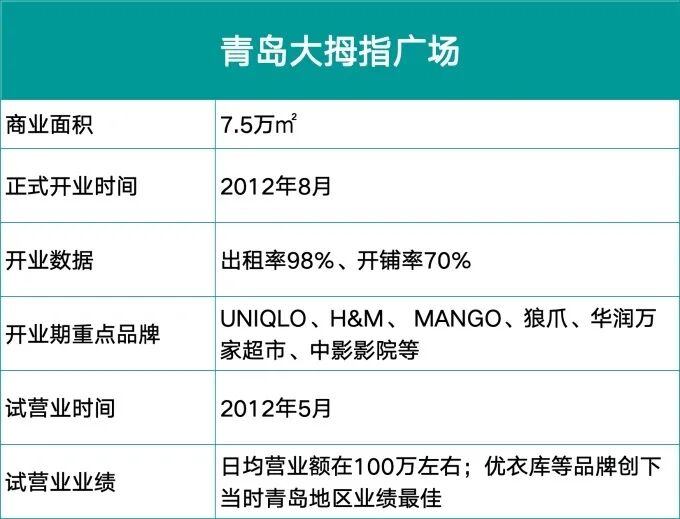

说来也巧,皆坐落于崂山商圈且相隔不远的大拇指广场与星光里恰为岛城街区式商业的“一首、一尾”——大拇指广场于2012年5月试营业,同年8月正式开业,为主城区首个大型街区式商业项目;而星光里则于2018年8月开业,是截至目前主城区最新开业的街区式商业项目之一。

注:信息综合自联商网及各类媒体稿件等公开信息,仅供参考

至今犹记大拇指广场试营业首日时的盛况——作为岛城首个大型街区式商业综合体,其不仅集聚了包括优衣库、H&M、无印良品、华润万家等一众热门品牌,且出租率更是高达98%。一跃引领当时尚处起步阶段的崂山商圈,好似拉开了崂山商圈与青岛街区式商业的时代序幕。

但任谁也无法想到——其开业盛景并非序幕、而是巅峰,自此之后一路向下、再未回头。直到2018年因“山东首家盒马鲜生”入驻而再度引发全城关注,这一当时国内最为炙手可热的热点品牌不仅为其带来巨大关注与流量,更引发了各界对其未来的诸多遐想。但如今回望,那并非“回春”,更像“回光返照”——此后则是每况愈下,不仅盒马、优衣库、ZARA、H&M等主力品牌相继撤出,更被上海证大打包甩卖并接连抵押。

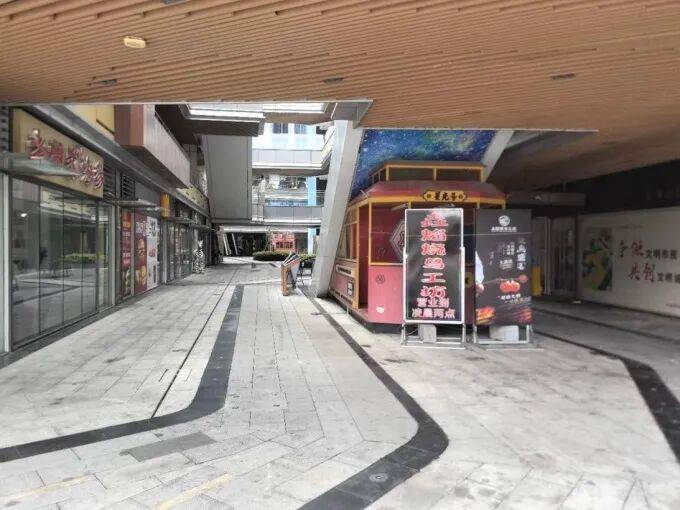

青岛大拇指广场 图片:作者提供

如今,即便只是外围路过亦会感到一种无比浓烈的“萧条”气息;入内则会发现萧条甚至具化为“破败”——不仅场内租户“十室九空”,且连最为基础的扶梯亦已全部停运;中午时分,宽阔的开放式中庭广场空无一人,仅剩某家餐饮的外放音响在空旷的中庭循环回荡,更添几分“凄凉”……这不由让我想起试营业时的火爆场景,不禁明悟何谓“沧海桑田”。但最令人无法想象的是:这竟是发生在新贵商圈-崂山商圈的核心位置,且该项目开业也不过才13年。

这种震惊,直到探访另一个项目才得以逐渐“平复”——因为若说大拇指广场的颓势尚可归因于时间(13年)及背景(原集团爆雷、甩卖等)等客观因素,那么该项目的现状则几乎找不到任何客观借口,此项目即——星光里。

注:信息综合自联商网及各类媒体稿件等公开信息,仅供参考

据查,“星光里”开业于2018年8月,或因其体量及配套定位原因,当时并未引发过多关注。此前我与它的唯一交集,是在其开业一个月后:外地朋友被其地段与“售后返租”政策吸引计划投资商铺,又因对青岛不甚了解,便拉着我这位本地“土著”一同前往考察。

彼时的崂山商圈已渐成气候,随着金狮广场、金鼎广场等代表性项目的陆续开业,星光里所在区块已成为该商圈的绝对核心,而该项目又恰好坐落于几大商业项目的中心位置,加之周边以金融为核心的产业发展日益成熟,优质客群持续集聚。故从商业视角判断,该项目“天时(崂山区发展黄金期-各类政策、产业多维赋能)、地利(处于金家岭金融区核心位置,坐拥大量高质客群)”齐聚,潜力巨大;加之“售后统租”模式又极大缓解了业主的资金压力及后续招租、运营等后顾之忧,故在当时看来确属优质投资标的。

另一方面,彼时该项目整体运营亦呈良性态势——不仅引入星巴克、麦当劳、必胜客等热门品牌,且出租率、开业率亦处于高位,整体一派欣欣向荣。

因此,当7年后故地重游不由被彻底“震”住——因为若说大拇指广场是“萧条破败”,那么星光里更是“惨不忍睹”:不仅整个项目空无一人,且目之所及几乎人去楼空。恰逢探访当日阴天,其内部甚至透出一股莫名的“阴森感”,宛如一处“废弃遗址”,让人只想立刻逃离。

青岛协信星光里 图片:作者提供

怎会沦落至此?问题是出在相关项目本身(客观),还是运营环节(主观)?哪个才是真正的“主要矛盾”?而当我探完该商圈各主要项目后更是惊异地发现:除大拇指广场、星光里两大街区式商业项目外,其他项目虽运营状况各异,但皆呈良性发展态势;且这些项目恰有一大共性特点——皆为盒子式项目。

这不禁让我进一步思考——难道问题的核心出在街区式商业这一形态本身?是否北方城市真的不适合发展街区式商业?

为何北方城市做不好街区式商业?

不止青岛,纵览我国北方城市,真正实现良性运营并达到“城市级”影响力的街区式商业项目着实凤毛麟角。而其背后原因常被简单的归结于气候——“冷”,诚然,气候确实是核心要素,但绝非唯一。任何具有普遍性的结果皆为多重要素相互交织、共同作用的产物,之于北方街区式商业的普遍现状而言,个人认为关键原因有四:

气候原因

北方四季分明的气候特征,并非简单的季节交替,更是对街区式商业“时空运营”的先天限定。相较于南方城市长达8个月的户外消费期,北方城市的有效运营时间不足5个月,呈现出高度断层的季节性波动。

以青岛为例:街区式商业表面活跃期主要集中于4-10月,但其中7-8月的持续高温高湿天气削弱户外商业舒适度,形成“旺季中的隐性洼地”,再加上风霜雨雪霾等特殊天气,进一步将优质经营时间压缩至5个月左右。这一时间稀缺性,严重制约了商业项目在建立持续消费习惯与维持稳健经营效率方面的能力。

另一方面,气候约束又催生出双重结构性困境:

·对运营方而言,必须在4-5个月的盈利窗口期覆盖全年成本,倒逼其舍弃需长期培育的特色体验业态,转而依赖“高周转、高客单价”的标准化连锁业态(主要为零售、餐饮),进而导致业态趋同与差异化竞争力的整体丧失。

·对消费者而言,据相关数据显示:当体感温度超过30℃后,每升高1℃,大众在街区式商业平均停留意愿降约9%、人均消费降约6%;当气温低于2℃时,街区客流量较常态下降超55%,停留时间缩减约37%,且每降低1度,客流继续流失近15%。气候直接成为了消费行为的“温度阈值”。

最终导致街区式商业陷入“旺季集中式爆发、淡季系统性空转”的循环困局,从根本上阻碍了商业项目构建“日常化、高频化”的良性消费生态的可能路径。

人文适配性

正所谓“一方水土养一方人”,商业形态的选择与演进本质上是对地域人文基因的呼应——北方四季分明的气候造就了北方人相对内敛、厚重的性格特质;而南方四季如春的环境则孕育出更为灵活、开放的地域性格。而这种性格差异在消费偏好方面体现得淋漓尽致:北方客群更重“面子”,故谈事要进包间、吃饭要有排场,且更为关注牌子硬不硬、是否全国连锁等关乎面子的因素;而南方客群则更爱新鲜、乐尝新,故“主理人店”在南方大行其道,而在北方却仍非主流。

另一方面,性格偏厚重者往往更注重心理层面的安全感与确定性,明确的物理边界与自主无干扰的游逛环境恰契合其内在诉求。可之于街区式商业而言,这种游逛的自主性便会被打破,一旦遭遇严寒、酷暑,即会被迫退入有温控保障的品牌店铺内。相比之下,盒子式商业凭借其整体恒温、全时可控的环境,彻底消解了外部气候的不确定性影响,持续提供稳定、安适的体验场域,与北方地域文化特质形成深度契合。

这种契合关系在相关消费数据调研方面亦得到明确印证——据相关调研数据显示:消费者日常首选商业形态方面,北方地区盒子式商业占比近70%,街区式商业仅为22%;而在南方地区,盒子式商业占比降至38%,而街区式商业则以51%的占比成为主流选择,南北地域人文差异对商业形态偏好的影响已形成显著量化分野。

模式原因

北方街区式商业的开发模式从源头即陷入了“去化导向与运营本质”之间的结构性矛盾——多数项目为商务综合体配套,故其核心目标被限定为“快速销售回笼资金”,直接导致产权高度分散化。尽管一些项目通过“售后统租”实现形式上的统一运营,但在通常不超过10年的托管合同周期下,运营方缺乏长期培育与价值深耕的持续动力。

更深层的问题在于——“售后返租”本质仍是一种去化手段,作为代管方,其目标多聚焦于自身短期收益最大化,因而必然倾向于极力压缩运营成本、片面追求出租率,从而陷入“出租为核的房东思维”,业态规划、品牌级次、组合搭配等关乎商业长期价值的核心要素被全面忽视,最终导致项目难以形成有机共生、良性循环的商业生态,整体生命力与可持续性受到根本性制约。

内容原因

平心而论,以青岛为论,当下绝大多数街区式商业的根本问题在于产品打造方面严重缺乏想象力,其与盒子式商业的唯一区别似乎仅停留于建筑形态的表层差异,内容方面几乎完全套用“盒子思维”,陷入完全同质化的僵局。与此同时,受北方鲜明的淡旺季(且旺季短、淡季长)特点影响,街区商业为在有限旺季期内覆盖全年成本,不得不极力引入“高客单价、快周转”的标准化连锁业态品牌,导致其在业态丰富度、场景复合性与体验多元性等方面显著落后于盒子式商业。

试问:建筑形态不占优,内容又高度同质且更单一,消费者前往的动力何在?项目又如何形成差异化认知与客群粘性?因此,私以为问题的本质在于——街区式商业与盒子式商业在底层逻辑上本就截然不同,故以盒子式思维打造街区式项目在路径上背道而驰,故其终将陷入“有形无神、名存实虚”的生存困境。

综上,个人看来:当下北方街区式商业陷入普遍困境的根本症结在于——无论是规划方还是运营方,似乎皆未能真正从本质上将其界定为与盒子式商业无论在建筑形态,还是在底层逻辑等各方面皆存在本质性差异的一个独立产品类型,且亦未真正立于对独立产品运营逻辑的深刻洞察与长期主义的角度去审视与打造产品,这正是导致当前系统性困境的核心原因。

溯源街区式商业的打造逻辑

在我看来,探究一切商业模式的成功打造逻辑,皆须从其源头入手,追根溯源。具体到街区式商业,它并非横空出世的商业物种,而是脱胎于比盒子式商业更早出现、拥有更悠久历史根基的原生商业形态——传统商业步行街的延伸与演进。因此,通过洞察、梳理传统商业步行街的核心特点,即能更精准把握街区式商业的打造模型。

相较于后续出现的盒子式商业,传统商业步行街的核心差异可归纳为以下五点:

1、规模更大:以青岛为例,早期盒子式商业代表青岛百盛总建面仅5万余㎡;而同期的台东步行街总面积则高达60万㎡、中山路步行街亦达40万㎡,是该盒子式商业的8-12倍。且盒子式商业多为单一封闭空间,传统街区则以“主街+支巷”形成多维结构,具备更完整的商业生态。

2、开放且更贴近自然:传统商业步行街本身即为完全露天的开放式形态,空间通透开阔,大众可在自然环境中自由游逛,自如感更强,与盒子式商业封闭空间的约束感形成鲜明对比。另一方面,其结构更加多元,主街直白清晰,分支街区则曲径通幽、百花齐放,进一步提升了游逛体验与探索乐趣。

3、业态多维齐全且联动性强:传统商业街区不仅覆盖“吃、喝、玩、乐、购”等全场景需求,业态全面丰富,可满足各类客群的多元化消费诉求;且因其完全市场化的生存与发展逻辑,各业态自发形成强集聚、互补与协同效应,最终形成表面看似松散、实则紧密联动的有机商业生态。

4、品牌多元包容且常变常新:受完全市场化生存与发展模式驱动,传统商业步行街不存在盒子式商业对品牌层级的严格要求与筛选标准,故形成平等、包容、百花齐放的良性生态——从国际连锁品牌到“苍蝇馆子”,从知名大牌到小众杂牌,各类品牌在此同台竞技却毫无违和感;更关键的是,纯市场化机制加速了品牌“代谢”的速度与效率——低效品牌快速淘汰,高效品牌持续涌现,这种动态平衡让商业场域始终充满活力,有效避免了同质化带来的消费疲软。

5、“人间烟火气,最抚凡人心”:相较于盒子式商业精心设计的标准化氛围,传统商业步行街的氛围则充满原生性——从风格迥异的店铺招牌,到临街布设的餐饮外摆;从多维的品牌混搭,到多元的即时互动…这些完全由市场自发形成的场景,看似“杂乱”,实则传递出强烈的生活化氛围与市井烟火气。而这种不刻意营造的“烟火气”,恰恰是街区式商业能与大众建立情感连接、引发深度共鸣的核心关键。

综上可得出如下结论:盒子式商业的核心竞争力在于“统一”——从品牌层级的筛选、装修装饰的风格,到服务标准的规范,形成更强的品质感与标准化体验;而街区式商业的核心则恰在于“不统一”——无论是店铺招牌的风格、互动方式的表达,还是品牌级次的共存,都使其脱离了标准化束缚。也正因为这份“不统一”,街区式商业得以呈现出强烈的生活气与烟火气,再结合其露天开放的建筑形态,最终呈现出更加原生、贴近日常的商业场域。

北方城市街区式商业打造方法论

基于上述差异化特征,结合北方城市商业环境特性,在我看来:当下北方城市街区式商业的打造模型应主要包括以下七点:

1、明确“非盒子”的产品底层逻辑:须彻底打破对盒子式商业的路径依赖,从底层认知层面明确界定街区式商业为一种完全独立的产品形态。在空间规划、运营逻辑与价值定位等维度应跳出“封闭空间+统一管理”的传统框架,围绕“开放、原生、多元”三大核心属性构建专属体系,避免将街区式商业简单打造为“露天版购物中心”。

2、规模必须要大:受气候条件制约,北方街区式商业的盈利窗口期通常不足5个月,故小型街区式商业即便地处核心地段,也难以在有限周期内覆盖全年成本,生存与发展空间严重有限。因此,须将“规模”作为基础前提——足够体量才能承载更丰富、多元的业态与内容,才能形成更强的游逛性与客群吸附力,从而实现可持续发展。

3、极致化的“因地制宜”:充分利用街区式商业“开放”的建筑特点,将建筑形态与自然元素、周边环境深度融合。一方面,应最大化依托自然采光、通风与景观渗透,与全封闭的盒子式商业形成鲜明对比,将“天然”塑造为核心特色;另一方面,紧密结合项目所在地的地理特征、生态资源与在地肌理(如滨水项目延伸亲水业态/设施、老城区项目融入历史建筑元素等),实现“因地制宜”的空间共生,塑造独一无二的场景记忆。

4、全力打造鲜明特色:“特色”不仅是构建大众认知的核心基础,更是项目应对先天不足的有力支撑。这就好比一个人,即便存在某些先天短板,但只要具备鲜明特质,依然能成为特定场景下的优先联想对象。商业项目更是如此——通过精准定位与内容创新,形成难以替代的心智烙印,从而突破同质化困局。

5、追求“不统一”的生态美学:摒弃盒子式商业的统一化标准执念,转而追求“不统一”的多元共生氛围。在业态方面,突破传统零售、餐饮局限,引入更多创新内容;品牌方面,不片面追求连锁大牌,海纳百川,营造多元品牌和谐共生、同台竞技的良性氛围;视觉呈现方面,允许店铺招牌、外摆形式与营销活动等差异化表达;最终形成“乱中有序”的原生商业生态,强化场域活力。

6、以“景区思维”重构场域生态:跳出传统商业综合体的打造逻辑框架,转向“度假式”场域营造。区别于盒子式商业聚焦零售、餐饮的局限,将“玩、乐、游”等体验业态置于核心位置,零售与餐饮则作为延伸配套;以“城市微度假”为导向,融合主题游乐、文化展演、休闲康养等多元内容,让不同年龄、需求的客群均能各得其乐,实现从“单次消费”到“深度体验”的深刻转化。

7、破除“去化思维”,以“运营导向+长期主义”实现可持续发展:无论是“售后返租”还是其他以“销售去化”为目标的手段策略,只要将重心置于“短期去化”,即会陷入前期为追求快速去化而不惜代价营造表面繁荣,去化后则动力尽失而泡沫破裂的普遍困境。这不仅严重损害相关个体投资者利益,更会极大影响项目整体品质与长效价值(商铺一般为综合体配套),得不偿失。故应坚决摒弃“去化思维”,以“运营导向+长期主义”久久为功,将评价标准由单纯去化视角(商铺售价)转为价值视角(整体资产价值),引导运营团队推动项目步入稳健、可持续发展之路。

写在最后

青岛大拇指广场与星光里的现状,表面看是项目个体的运营困境,实则是北方城市在探索街区商业路径过程中“形神分离”的典型缩影——仅复刻了街区的“形”,却未能领悟其“魂”。

街区式商业的本质,从来不是盒子式商业的简单露天化,而是一种生活方式的容器、一座城市活力的发生器。其魅力从来不在于统一与规整,而在于多元与共生;不在于精致与封闭,而在于包容与开放。在南方,它是城市公共生活的自然延伸;而在北方,它却常常沦为开发逻辑下的“配套产物”或“去化工具”,从起点便偏离了其本该有的发展根基。

当我们在北方谈论街区式商业时,我们期待的其实是一种更贴近人性、更回归生活的商业可能——它不是购物中心的露天版本,而是一座城市“呼吸感”与“烟火气”的集中体现。唯有当规划者、运营者与消费者共同认识到这一点,北方的街区式商业才能走出“形存神亡”的困境,在寒冷与温煦交替的土地上,真正找到属于自己的生长节奏。

本文转载自:联商网;作者:吴明毅;编辑:娜娜

写评论

0 条评论