从商场小店到铺天盖地:Empire Sushi的资本化之路

黄昱树 · 2025-10-11 17:32:49 来源:红餐网 1505

在东南亚餐饮行业的发展轨迹中,马来西亚始终是一个耐人寻味的市场。这里既有多元的族群饮食文化,也有快速成长的中产消费群体;既受到全球化潮流的冲击,也孕育出一批极具地方特色的餐饮品牌。过去十年,马来西亚餐饮业经历了两大转折:一方面,本土品牌逐渐在“多元文化+快餐化”的趋势下崛起;另一方面,资本市场开始越来越关注餐饮连锁的潜力。

这种转折,在 Empire Sushi 的故事里体现得尤为清晰。

回顾早年,寿司曾经是马来西亚人眼中的“高端料理”,只有在特殊场合、节庆时才会上桌。而如今,寿司已经成为购物中心里随手可得的一种快餐。消费者的心智正在被重塑:一份售价 RM5–8 的寿司套餐,不再是仪式感的消费,而是与奶茶、炸鸡并列的“日常选择”。

这正是 Empire Sushi 独特的价值所在。它没有沿用日本料理的传统路径,而是通过 快餐化、本土化、标准化,让寿司真正走进了大众市场。十五年的时间,它从商场角落的一家小店,成长为全国超过 130 家门店的连锁集团。如今,它又站在新的门槛上——正式递表马股主板,成为餐饮资本化的又一案例。

这不仅仅是一个品牌的故事,更是一个时代的注脚。

在全球资本都在寻找“高成长+高盈利”的消费标的时,马来西亚餐饮企业是否能够抓住机遇?Empire Sushi 的 IPO,不仅是一次融资动作,更可能成为马来西亚餐饮行业资本化的 风向标。

寿司快餐化的本土奇迹

在马来西亚的餐饮版图里,寿司原本带着一种异国情调和轻奢气质。过去二十年,人们提起寿司,首先想到的是 Sushi King 的旋转寿司,或者 Sakae Sushi、Sushi Zanmai 这样的日料餐厅。它们通常意味着聚会、庆祝、或是一顿相对正式的餐食。寿司在多数人心中,既新鲜又美味,但并非日常必需。

Empire Sushi 的出现,彻底改变了这种消费场景。它没有把寿司放在高端料理的架子上,而是通过快餐化、本土化、标准化 的改造,把寿司拉进了普通消费者的日常生活。

走进商场,你会发现 Empire Sushi 的门店面积很小,通常不足 300 平方英尺,甚至像是一个柜台。但就是这样一个小空间,玻璃柜里整齐摆放着几十种寿司:芝士三文鱼卷、炸虾寿司、辣味鱿鱼卷、照烧鸡肉卷……顾客无需点餐,只需自己挑选,结账后即可带走。整个过程往往不到三分钟。寿司,在这里被彻底去仪式化,变成了一种可以像奶茶、烤串一样随手买走的日常快餐。

这种转变背后有三个关键逻辑:

● 快:grab-and-go 模式让寿司消费效率大幅提升,顾客无需等待服务或现做。

● 便宜:单颗寿司售价 RM 1.70 起,一份饭团或套餐只需 RM 5–8,与奶茶价格相当,极大降低了消费门槛。

● 熟食化:大部分寿司不再依赖生鱼片,而是通过炸物、芝士、蛋黄酱、辣酱等口味满足马来西亚人的饮食习惯。

对消费者来说,这种寿司不再是偶尔吃一次的高端体验,而是日常的轻食替代。对行业来说,这是一种彻底的场景重构:寿司被重新定义为快餐。

正因如此,Empire Sushi 才能在短短十几年间,快速完成“一家小档口到全国 130+ 门店的跨越。它的成功,不只是开对了店,更是踩准了一个关键趋势——马来西亚年轻一代对轻食、便利餐的需求爆发。

过去,大家可能习惯中午吃经济饭、下午喝一杯奶茶,而今天,寿司也可以成为随手买的选项。Empire Sushi 把原本高冷的寿司拉进了大众消费链条,这就是它的最大奇迹。

IPO:资本市场的新故事

对于 Empire Sushi 来说,从商场柜台走向资本市场,本身就是一种跨越。它不仅是餐饮企业的成长路径,也折射出马来西亚餐饮行业的变化。过去,餐饮企业往往依赖自有资金滚动扩张,或在银行贷款中艰难前行,很少能进入资本市场。而 Empire Sushi 的 IPO,无疑为行业打开了一扇新的大门。

根据招股书,Empire Premium Food Berhad(Empire Sushi 的母公司)计划在马来西亚交易所主板上市,发行 最多 3.63 亿股。其中,2.18 亿股为新股,主要用于融资扩张;1.45 亿股为旧股,让部分早期股东套现退出。承销商为 Maybank Investment Bank Berhad,作为独家主承销商与簿记管理人。

这次 IPO 的最大看点,在于募集资金的去向:

● 60.5%:用于未来三年新开 56 家门店,涵盖 grab-and-go 与 quick dine-in 模式;

● 9.6%:翻新与升级现有门店,提升形象与效率;

● 23.9%:补充营运资金,支撑供应链与流动性;

● 6%:支付 IPO 相关费用。

从资金使用上可以看出,Empire Sushi 的 IPO 本质是一次 “融资换规模”运动。它不是为了简单套现,而是把资本作为加速器,推动已经跑通的商业模式快速复制。

对投资者来说,Empire Sushi 的 IPO 也有三个看点:

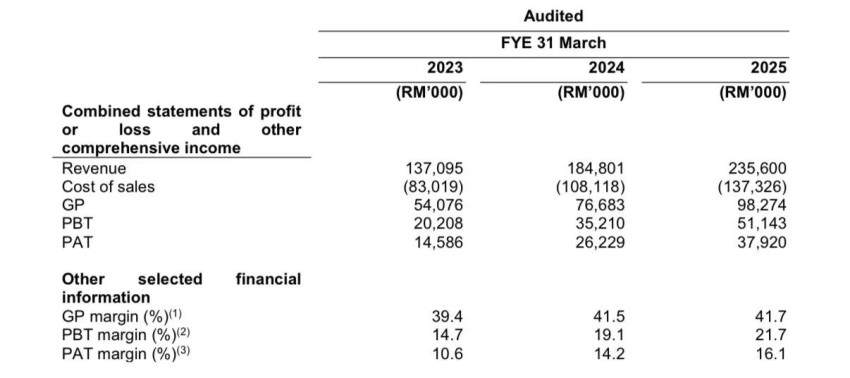

1. 增长故事清晰:三年营收从 RM 1.37 亿到预计 RM 2.35 亿,复合增长率超 30%。

2. 盈利能力稳健:净利率达到 16.1%,在餐饮行业中相当亮眼。

3. 扩张计划明确:未来三年新增 56 家门店,目标直指市场占有率的进一步提升。

对于资本市场来说,Empire Sushi 的上市不仅意味着又一个成长型消费品牌进入主板,更是 餐饮行业进入资本化轨道的信号。这会让更多本土品牌开始思考:如果 Empire Sushi 可以通过资本加速扩张,为什么我们不能?

在更大的格局里,Empire Sushi 的 IPO 或许会成为一个 标志性事件:它让投资者看到餐饮连锁在马来西亚市场的潜力,也可能开启一波餐饮资本化的连锁反应。

财务表现:亮眼的增长曲线

Empire Sushi 的财务数据展现出罕见的高成长性与高利润率。

过去三年,它的营收从 RM 1.371 亿一路攀升至预计的 RM 2.356 亿;净利润则从 RM 1458 万增长至预计的 RM 3792 万,净利率达到 16.1%。

在餐饮行业,能够稳定保持两位数净利率的企业屈指可数。与此对比,中国不少连锁餐饮品牌净利率往往不足 10%。这意味着 Empire Sushi 不只是“规模扩张”,更是实现了高效运营。

其成功的逻辑可以概括为四点:

• 低坪效要求:200–1000 平方英尺即可开店,租金压力小;

• 高翻台率:grab-and-go 模式让出餐速度快、现金回流快;

• 供应链集中:中央厨房降低了人工与品控成本;

• 客单价亲民:低价策略扩大客群,形成规模效应。

如果把 Empire Sushi 的逻辑拆解,会发现它的成功其实并不是偶然。小坪效门店首先降低了成本门槛。200–1000 平方英尺的面积意味着租金压力可控,选址更灵活,商场走廊、社区角落甚至地铁出口都能承载,这让 Empire Sushi 的扩张速度远快于传统日料餐厅。

其次是高翻台率。grab-and-go 模式让顾客三分钟内完成购买和离店,一家不足 300 平方英尺的小店,日接待人数往往超过一家传统堂食店。快速周转意味着现金流稳定,而在餐饮业里,现金流往往比账面利润更关键。

供应链的集中化也不可或缺。中央厨房提供半成品,门店只需简单组装即可出餐。这样一来,不仅减少了对高薪厨师的依赖,还确保了品质的标准化,让品牌可以跨区域快速复制而不至于“跑偏”。

最后,亲民的客单价让寿司真正从“偶尔吃的料理”变成了“日常饮食”。RM5–8 的定价区间,和一杯奶茶没有区别,这让学生、白领都能频繁购买。消费频率提升,直接带动整体营收的增长。

这四点叠加在一起,构成了 Empire Sushi 的模式优势:低成本、快周转、标准化、大众化。对餐饮行业来说,这是最稳定也最容易放大的增长逻辑。

门店逻辑:轻资产,快复制

在 Empire Sushi 的模式中,门店是最关键的落地环节。与传统餐饮品牌相比,它的门店逻辑显得尤为轻盈。这种轻盈,不仅体现在物理空间上,更体现在运营结构和复制速度上。

首先是 面积小,坪效高。

Empire Sushi 的门店多集中在商场动线、交通枢纽和社区商圈,面积通常在 200–1000 平方英尺之间。这样的空间配置,使得租金压力远低于大型堂食日料餐厅,也让品牌在选址上更加灵活。一个原本只能放便利店小柜台的位置,Empire Sushi 就能开出一家完整的小店。小面积、低投入,使得单店的盈亏平衡点更低,回本周期更短。

其次是 模式轻,复制快。

Empire Sushi 并不依赖现场大厨,而是通过中央厨房统一供应半成品,门店员工只需进行最后一步的组装。这意味着新店开业时,不需要大量训练厨师或引进复杂设备。一个经过短期培训的团队,就可以在几周之内把门店运作起来。这种 去厨师化 的模式,大幅降低了人力成本和培训周期,也让开店速度得以加快。

第三是 运营快,周转高。

grab-and-go 模式决定了顾客平均三分钟内就能完成购买。没有堂食区域,也不需要长时间占用座位,一天能服务的顾客数远超同等面积的餐厅。对餐饮企业来说,高周转带来的是现金流的稳定性。很多餐饮品牌在账面上有利润,但现金却被压在库存或应收账款上,而 Empire Sushi 的快速周转则天然避免了这一问题。

最后是 模型轻,扩张稳。

Empire Sushi 的单店投资相对可控,装修简洁、面积灵活、团队精简,意味着公司可以同时在多个城市进行扩张。相比动辄投入上百万的餐厅,它的投资回收周期短,抗风险能力更强。一旦某个商圈人流不足,损失相对有限,调整或关店的成本更低。

可以说,Empire Sushi 的门店逻辑是“轻资产”的典型样本:

• 小面积、低租金;

• 去厨师化、低人力;

• 高周转、快回款;

• 模型轻、可快速复制。

这套逻辑的好处在于:它既能保证品牌在全国范围的 铺点速度,又能在竞争激烈的餐饮市场中保持 成本灵活性。在餐饮行业,很多品牌死在扩张的路上,不是因为没有顾客,而是因为模式太重、资金链断裂。而 Empire Sushi 通过轻的逻辑,把风险降到了最低。

消费者画像:年轻人和白领的随手之选

如果说 Empire Sushi 的门店模型和供应链是它的硬实力,那么消费者心智的塑造就是它的软实力。寿司原本带有一定的异国情调和高端意味,但 Empire Sushi 成功地把它从偶尔的特别消费变成了日常化的随手选择。

走进任何一家 Empire Sushi,你都会发现它的客群相当清晰。

第一类,是学生和年轻人。

他们习惯于尝鲜,喜欢社交媒体上流行的新口味,但又对价格敏感。Empire Sushi 的单颗寿司只需 RM 1.70 起,一份饭团或套餐的价格也不过 RM 5–8,与一杯奶茶差不多。这让它成为学生们课间、放学后的零食选择。寿司既新鲜又多样化,在朋友圈和社交平台上也有一定的晒价值。

第二类,是都市白领。

对他们而言,午餐与晚餐的选择往往要在健康和便利之间权衡。传统的快餐可能过于油腻,而日料在印象中则更轻盈、清爽。Empire Sushi 把寿司和饭团做成 grab-and-go 模式,让白领可以在有限的午休时间里快速买到便当式的轻食。相较于排队等候的餐馆,一盒寿司显然更节省时间。

第三类,是中产家庭。

家庭消费通常发生在周末逛商场或购物之后。Empire Sushi 的位置大多在购物中心的动线位置,这让许多家庭顺手买上几盒寿司作为“带回家的餐桌补充”。这种“场景绑定”强化了 Empire Sushi 在消费心智中的存在感:它不是一家目的地餐厅,而是购物消费链条中的一个自然环节。

这种客群的分布,决定了 Empire Sushi 的产品组合和定价逻辑。它不需要追求高端单价,而是通过 广覆盖+高频次 来锁定市场。价格亲民的同时,产品多样化满足了不同人群的偏好。

• 学生看重价格与口味新鲜;

• 白领看重健康与便利;

• 家庭看重位置与分享性。

从某种意义上,Empire Sushi 已经把寿司的消费语境彻底改变了。过去寿司意味着「特别、偶尔」,而如今它可以是课间小食、午间快餐、家庭配餐。消费频次的提升,是品牌营收能持续增长的根本原因。

更重要的是,Empire Sushi 已经在年轻群体心中建立起随手买寿司的心智占位。这种心智一旦形成,就很难被撼动。无论 Sushi King、Sushiplus 还是便利店 FamilyMart,它们都难以在消费者心中扮演寿司=Empire的角色。这,正是 Empire Sushi 的护城河所在。

行业意义:餐饮资本化的信号

Empire Sushi 的 IPO,不仅仅是一个餐饮品牌的融资故事,更是马来西亚餐饮行业的一次风向标事件。过去,马来西亚餐饮企业大多停留在家族式经营或区域连锁 的层面,规模有限,缺乏资本化路径。即便有连锁,也多局限于便利店或跨国餐饮集团,很少有本土品牌能够真正走进资本市场。

而 Empire Sushi 的出现,打破了这一局面。它证明了:

• 本土餐饮品牌同样可以资本化。寿司这种原本属于舶来品的品类,在 Empire Sushi 的本土化改造下,成为了大众化的快餐品类;其规模化和盈利能力,为进入主板市场提供了条件。

• 连锁化与资本化开始结合。过去餐饮品牌即便有扩张,也依赖自有资金或银行贷款,扩张速度慢、抗风险能力弱。IPO 之后,Empire Sushi 能够直接借助资本市场的力量加速复制,从单点盈利转向规模驱动。

Empire Sushi 以超过 2 亿营收、16% 净利率 的成绩进入马股主板,不仅证明了自身模式的可行性,更打开了一个 餐饮资本化的新窗口。

1. 从国际案例看资本青睐的逻辑

在中国,资本市场早已见证了餐饮连锁化的威力。

• 蜜雪冰城:以“低价+高频”策略在全国铺开,2024 年成功 IPO,市值一度突破 千亿人民币。它的逻辑与 Empire Sushi 异曲同工:平价定位、标准化供应链、快速复制门店。

• 海底捞:通过极致服务与高频翻台打造护城河,上市后成为资本市场最受关注的中式餐饮股之一。

• 奈雪的茶:虽历经波动,但依旧证明了茶饮连锁这一赛道能得到资本认可。

在日本,丸龟制面(Marugame Udon) 则是另一种样本。它从东京起步,以「现煮乌冬+低价快餐化」模式扩张,如今已在 20 多个国家开出超过 2000 家门店,年营收超过 20 亿美金。它与 Empire Sushi 的逻辑同样是标准化、平价、快餐化。

这些案例共同说明:资本最青睐的餐饮模式,并不是高端、依赖厨师的重资产餐厅,而是 轻模式、快复制、平价化 的连锁品牌。Empire Sushi 正好踩中了这一逻辑。

2. 马来西亚的突破性意义

对比国际市场,Empire Sushi 的意义在于,它是第一个真正以 本土品牌 + 大众寿司 的形象走进资本市场的餐饮企业。过去的马来西亚 IPO 企业多为制造业、房地产或科技企业,餐饮很少能达到资本标准。而 Empire Sushi 的上市,说明马来西亚餐饮品牌已经有能力用「规模化與盈利性」来讲一个资本故事。

这不仅会带来资金上的助力,也可能引发行业的连锁反应:

• 传统品牌压力加大:Sushi King、Sakae Sushi 等堂食模式的日料品牌,或被迫加快转型。

• 便利店模式被挑战:FamilyMart、7-Eleven 等虽然有寿司售卖,但缺乏专业化品牌心智,很难与 Empire Sushi 抗衡。

• 更多品牌可能跟进:其他本土快餐连锁(如鸡饭、咖喱饭品牌)或许也会考虑走资本化路径。

3. 给行业的启示

Empire Sushi 的 IPO 对马来西亚及东南亚餐饮创业者释放了三个信号:

• 本土品牌也能资本化:只要模式跑通,连锁餐饮一样可以进入主板市场。

• 平价快餐化是突破口:高端餐厅受众有限,而大众化快餐则具备放大效应。

• 资本与连锁结合是趋势:靠自有资金扩张速度慢,资本将成为未来餐饮扩张的重要工具。

可以说,Empire Sushi 的上市是一个破圈事件:它让马来西亚餐饮第一次进入资本市场的主流叙事,也可能成为后续十年餐饮连锁资本化的起点。

潜在挑战:扩张与竞争的双重考验

任何扩张都是一把双刃剑。规模带来市场份额与资本关注,但也会叠加复杂的管理挑战。Empire Sushi 在未来的增长路径中,必须直面以下风险。

1. 竞争压力

马来西亚寿司市场正在变得越来越拥挤。传统堂食品牌 Sushi King 依然凭借全国网络和旋转寿司模式拥有稳固客群;外卖型的 Sushi Plus 主打平价外带,也在抢占年轻消费者的注意力;而便利店 FamilyMart 依托广泛的门店网络,将寿司作为轻餐切入市场,价格低、渠道广,对 Empire Sushi 的 grab-and-go 模式构成直接竞争。

Empire Sushi 需要进一步强化品牌差异化,在消费者心智中牢固占据随手买寿司的位置。通过限定新品、跨界合作、会员体系等手段,提升品牌粘性,而不是仅靠门店数量取胜。

2. 成本波动

寿司产品对进口原材料依赖度极高,尤其是海鲜、大米和紫菜。国际大宗商品价格波动、汇率变化,都可能迅速传导至成本端。如果不能有效转嫁或对冲,利润空间将受到压缩。

过去我们看到海外的案例,在供应链上,Empire Sushi 需要进一步强化 集中采购与成本分摊机制。同时,可以通过本土化替代、建立长期供应合约、引入动态定价策略,来平滑国际市场的冲击。

3. 扩张风险

未来三年,公司计划新增 56 家门店,平均每个月都要开新店。这种速度对供应链管理、选址逻辑、培训体系和品牌统一性提出了极高的要求。一旦出现供应链瓶颈或培训不足,新店质量和服务水平就可能参差不齐,最终损害口碑。

面对加速扩张带来的挑战,必须建立更健全的培训与质检体系。例如:新店开业前的统一培训营、标准化操作手册(SOP)、定期的飞行检查,以及数码化监控(如 CCTV 品控、后台库存追踪)。这样才能保证即便门店数量倍增,消费者体验依旧一致。

4. 市场天花板

Empire Sushi 的定位是平价快餐化寿司。这种定位帮助它迅速打开市场,但也可能限制未来的发展空间。快餐化意味着它难以像高端日料那样依靠提价来获取更高利润。在消费分层越来越明显的环境中,平价品牌可能遭遇增长瓶颈。

面对此挑战 Empire Sushi 可以尝试 产品多元化与场景延伸。例如,开发适合外卖与家庭消费的派对拼盘,或开设更高客单的 Empire Dining 副品牌,探索更广阔的消费区间,从而突破单一定位带来的天花板。

可以说,这些挑战并不可怕,关键在于是否有足够的战略眼光与组织能力去化解。差异化的品牌、稳定的供应链、系统化的培训、以及适度的产品升级,将决定 Empire Sushi 能否从一家平价寿司连锁,成长为真正的区域餐饮巨头。

餐饮资本化的马来西亚样本

Empire Sushi 接下来有两条潜在路径。

其一是继续在马来西亚深耕,加密二三线城市布局,提升市场占有率;其二是借助资本市场的力量,进军东南亚,尤其是印尼、菲律宾和泰国。这些市场年轻人口多,消费习惯与马来西亚相似,复制性强。

一旦成功出海,Empire Sushi 将从一个本土寿司连锁转变为区域餐饮品牌,资本市场的估值故事也将随之放大。

Empire Sushi 的成长路径,是马来西亚餐饮行业正在经历的缩影:

• 从一家商场角落的小店,成长为全国 130+ 门店的连锁品牌;

• 从卖寿司到卖快餐,完成了模式创新;

• 从单点盈利到净利率 16%,验证了商业可持续性;

• 从传统餐饮企业到登陆资本市场,标志着行业进入资本化新阶段。

未来,Empire Sushi 能否成为马来西亚的蜜雪冰城,甚至东南亚的丸龟制面?资本市场即将给出答案。但可以肯定的是,它已经为马来西亚餐饮行业,提供了一个值得研究和借鉴的资本化样本。

写评论

0 条评论