不够“中国”:星巴克中国130亿美元卖身始末

彭倩 · 2025-11-06 17:17:59 来源:36氪未来消费 1706

外资溢价的时代结束了。

交易: 一个大型并购案的诞生

130亿美金估值,博裕拿下60%股权,轰轰烈烈的星巴克中国出售案,终于尘埃落定。

星巴克中国卖身,是近10年消费领域最大一笔的并购:谈判近一年,估值超百亿美金,国内外30多家一线投资机构入围,前后历经四轮磋商。

这也意味着,星巴克把中国市场的主导权和搏杀重任,交了出去。

星巴克中国卖身的意图始于去年7月末,在股东“华尔街猎手”Elliott Management 的建议下,前任 CEO 纳思翰在财报会上称考虑引入战略投资者。但据36氪了解,当时星巴克董事会对此仍有争议,创始人舒尔茨也还没有点头。

直到去年11月底,新任 CEO Brian Niccol 上任后才明确表示:“公司正在评估超过20个有强烈合作意愿的战略机构”,同时传递出“希望保留中国业务相当比例股权”的信号。

机构们雄心勃勃。星巴克在中国市场左支右绌,但聪明人们都认定自己可以扭转这个不利局面,满载而归。据36氪了解,春华资本创始人胡祖六、红杉资本创始人沈南鹏都亲自参与本案。

迈入这个超大额交易的窄门,无疑也是并购圈最高实力的象征。

围绕交易案,买卖方的核心关切有二。

第一是价格,即星巴克中国到底值多少钱?

从最终结果来看,星巴克中国超130亿美金的价格分为两部分:

一是40亿美金估值的合资企业,包含门店、烘焙工厂、人员等资产,这也是博裕以24亿美元购入60%股权的实体;

二是星巴克的品牌价值,对应着向总部交纳的品牌授权使用费,“通常是按每年企业经营GMV的3%-8%来抽成。”一位从事并购交易的人士告诉36氪。据了解,达美乐中国的品牌授权费率是3%,麦当劳中国4-5%,肯德基中国3%。

130亿美金的总价格,对应26倍左右市盈率,意味着星巴克中国的估值跟瑞幸咖啡相当。“这也是星巴克一开始定价的对标。”一位接近交易的人士对36氪称。

第二是策略,即如何帮星巴克中国实现业绩翻盘?

投资机构们各显神通。据36氪了解,手握丰富地产资源的博裕承诺为星巴克引入优质物业;36氪获得的另一家基金提案则包括:主张将门店扩张至1.5万家,近一半开在县城;对仓配进行一体化改造,将生豆周转天数减半;打通星巴克与另一家大型餐饮集团的会员体系。

谈判桌上的出局者,各有各的局限。

大钲资本在瑞幸财务造假事件后,带领职业经理人实现了业绩的绝地反杀,但瑞幸眼下的收入和市占率都压星巴克中国一头,大钲作为瑞幸大股东的身份“很难让星巴克放心”,很快止步第一轮。

操盘过百丽私有化的高瓴资本高调入局,却从第三轮的入围名单上消失了。一位接近该轮并购项目的人士告诉36氪,高瓴准备了几十页ppt、争取了3、4个小时来汇报方案,但“大力改造星巴克中国的强势姿态可能并不适宜”。

进入决赛圈的五家,则各有各的手牌、意图和决心。

“凯雷过去几年在中国出手不多,对这个案子志在必得。”上述人士称。2017年,中信曾联手凯雷收购麦当劳中国并成立合资公司,拿下后者未来20年的特许经营权,凯雷持股28%。6年之后,凯雷将股份悉数卖还麦当劳全球,收获6.7倍综合报。

方源资本也谙熟连锁业,曾和安踏联手私有化了始祖鸟母公司亚玛芬,还从瑞典私募巨头 EQT 手里买下 CFB 集团控制权,后者旗下拥有中国第一大冰淇淋连锁品牌 DQ 和头部披萨品牌棒约翰。

春华资本2016年主导了百胜中国(肯德基、必胜客在华母公司)的分拆,这本是一项漂亮的背书。但和春华绑定的领投方 EQT 临时退出,让春华陷入被动。

红杉中国的VC投资名声响亮,但涉足并购交易仅有5年。2021年和2025年,红杉中国出手并购法国轻奢时尚品牌 Ami Paris 和英国老牌音箱 Marshall。但红杉需要一笔里程碑式的大案子来站稳品牌。

最后的赢家博裕,则是业内公认“专业、低调”的大PE。

4月蜜雪冰城上市,博裕是基石投资者之一。成长性机会匮乏的时代,博裕今年还多次出手并购交易——5月,博裕收购高端商场 SKP超40%股权。此外博裕还控股了物业服务公司金科,不断完善其商业地产版图。

“博裕一直想要一个现制饮料的 case。”一位接近博裕的人士告诉36氪。

2020至2021年上半年之间,博裕曾向乐乐茶提出将其与满记甜品(2013年接受博裕投资)整合,但乐乐茶没有选择该方案,转向与几家茶饮品牌谈并购,最终卖身奈雪的茶。

基金完成并购,只是一切的开始。而星巴克中国完成卖身,则是一个时代的终结。

自1999年进入中国,星巴克过了近20年没有对手的好日子。但这样一家引领咖啡文化、定位高端、品牌力卓越的全球大公司或许很难承认,昔日的游刃有余某种程度上也是时代的馈赠。

美国知名杂志《大西洋月刊》曾撰文发问,“Why is Starbucks so expensive in China?”

十年前,它是一种褒奖,因为星巴克凭借稀缺的“社交溢价”,牢牢掌握定价权。

但十年后,它成为一种批判,因为星巴克固守自己,无视市场和竞争之变。

分岔:星巴克往上,瑞幸往下

星巴克中国跌落王座的故事中,2017是分水岭式的一年。

这年冬天,位于南京西路789号的星巴克上海太古汇「臻选」烘焙工坊开业,占地2700平米。开业当天,这栋半圆形的独立建筑被排长队的人龙合围。星巴克创始人舒尔茨形容它“闪耀全球、令人惊叹”。

「臻选」是星巴克高端门店的专属品牌,标配是精品豆、长吧台和“黑围裙”咖啡师,2014年被首次引入中国。上海太古汇「臻选」烘焙工坊,算得上臻选店中的旗舰店。

这个项目由前一年升任星巴克中国 CEO 的王静瑛主持。一位接近她的员工告诉36氪,“那两年,王静瑛的大部分精力都扑在这家店上。”当时全球只有两家工坊,另一家在总部西雅图,星巴克总部想把上海工坊店打造成国际市场的名片。

彼时,星巴克总部的战略是“高端化”。

2018年,凯文·约翰逊接棒创始人舒尔茨成为新任 CEO,发布一系列高端门店扩张计划:全球将建设30家「臻选」烘焙工坊(reserve roastery),约1000家「臻选」店(reserve store),并转型20%的普通店为「臻选」咖啡店(reserve bar),后两者大部分将落子中国。

不过,星巴克内部对「臻选」店的看法很两极。

一派是极其看重专业性和文化的咖啡师,认为上海工坊不仅体现总部重视,也能讲好高端故事。星巴克前员工Lina 曾以去西雅图臻选烘焙工坊接受培训为荣:“这是我人生的高光时刻”。

另一派是务实的门店运营人员。他们质疑这家标杆店是“讨好总部的形象工程”——前期投入高达数亿元,光是店里一根号称“国内首个”的生豆管道就花掉3000万元,每年运营成本上亿元,且至今未盈利。

上海臻选工坊的生豆管道,图源:IC photo

但“消费升级”仍是大势所趋。一家星巴克店经理告诉36氪,进入中国的最初8家「臻选」店的确生意都很不错,上海那家单日能卖6-7万元,较生意好的普通核心店翻倍。

星巴克中国选择顺势而为。2018年,王静瑛明确提出:「臻选」店要加速开。当年底,这一店型达到150家,占那年新增门店约1/5。

“直到2020年之前,一些位置顶尖的「臻选」店,客流旺、单价高,生意都还是不错的。”一位前星巴克战略部门员工称。

但就在此时,有野心家选择往相反的方向行进。

2017年,神州优车董事长陆正耀的咖啡新项目悄悄启动;2018年夏天,陆正耀的搭档钱治亚在营业发布会上称,瑞幸要“做每个人都喝得起、喝得到的好咖啡”,直接把价格打到15元之内。

瑞幸早期挨着星巴克开店,拍摄:36氪

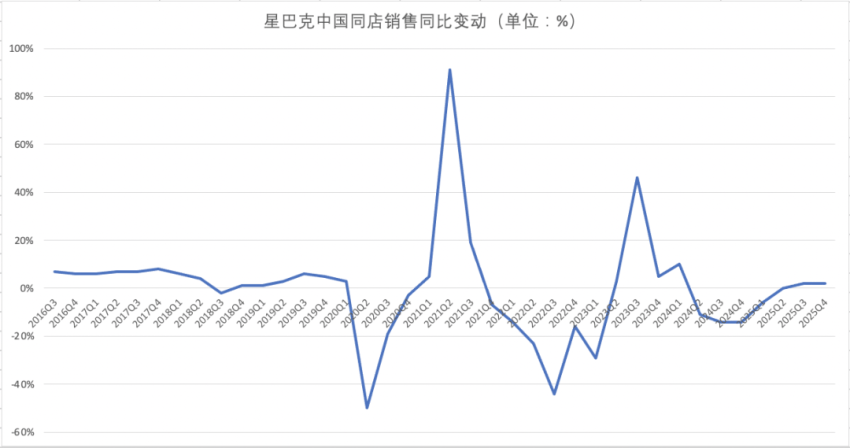

进入2020年,疫情爆发,星巴克中国第一季度同店销售暴跌50%,历史最差。所有的扩张计划停止,星巴克的高端之路也前途未卜。

制图:36氪,数据来源:星巴克财报

务实派员工们直言,一家200平的商场核心店前期平均投入150万元,一年能够回本;但同面积臻选店要投入250-300万元,回本时间短则2年,长则3-4年。

Rita 曾自豪于臻选店的配置——全球采购的精品豆、360度全岛式吧台、半自动蒸汽咖啡机,以及更高等级的“黑围裙”咖啡师。但这背后是多出2-3倍的人力和设备运维成本。

店只要开着,呼吸都是钱,一旦客流下滑,臻选店的生意就转不动了。

一位前星巴克战略人士告诉36氪,星巴克中国的核心店销售占比达七成,臻选店和零售业务加起来才三成,但由于臻选店成本太高,利润贡献实际为负。

但“有的店不赚钱也得开着”。因为和商场有协议,商场寄望于它来吸引客流。

疫情结束的2023年,舒尔茨5年来首次访华,此后星巴克中国开始实施更紧缩的成本策略。

“王静瑛也争取过,但总部不愿意为臻选店多花钱了。”一位星巴克前员工称。

一线业务人员很快感知到风向变化。Leo 待过的臻选店和核心店面积一直在缩小,从300平一路砍到60平,臻选店也大大减配,“要么直接把核心门店升级成甄选,稍微装修一下。要么不装修,只换牌子,加一个小吧台和一台黑鹰咖啡机。”

臻选店迎来了收缩的命运。最初规划的全球30家臻选工坊,至今只落成6家。开在中国的臻选店缩水一大半剩300多家,西雅图总部那家近期也宣布永久关闭。

不唯星巴克,整个中国的消费升级业态都被打得措手不及。2024年,北京统计局数据显示,北京“规模以上餐饮”利润总额暴跌88.8%。鼎泰丰多店关闭,茅台和五粮液终端售价下滑。

在咖啡市场,以瑞幸、库迪为代表的平价咖啡均冲向2万店,而走高端路线的M stand今年只增长了40多家。

逐渐吃力的高端化并未带来真正的生意增长,反而南辕北辙,令星巴克错过了真正的平价咖啡时代。

天问:星巴克应该降价吗?

定义对手也是定义自己。

2018年5月,瑞幸官宣品牌的同时,就高调“碰瓷”星巴克,指控其垄断上下游。对此星巴克中国只淡淡回应:“无意参与其他品牌炒作”。

但同年瑞幸的全国门店数突破2000家,其攻势之凶猛,已径直落在星巴克中国的报表上。2018年,星巴克中国营运利润率下降7.6个百分点,这是九年来该指标第一次出现下滑。

面对这个咄咄逼人的对手,星巴克中国内部的真实态度又是如何?

“夸瑞幸做得好,在内部是不被允许的。”前星巴克战略部门员工Neil向36氪回忆,2020年左右瑞幸门店数首次超过星巴克,管理层的态度是,“瑞幸门店比我们多,就像全家便利店比我们多一样,不用太care”。

换句话说,星巴克中国认为,自己和瑞幸用户是区隔的、价格带也是区隔的,“但我们没想到,中产人群会在这么短时间内有这么大的一个所谓‘降级’。”

用户“降级”了,星巴克中国应该降价吗?对许多品牌来说,这都是一个触及灵魂的终极拷问。

通常来说,品牌降价有两种路径。

一种是打折或促销,这样做不会破坏原有的菜单价格体系。星巴克在外卖渠道个别单品价格已和瑞幸最初接近,就是这么做的。

但门店菜单价整体下调,却是动摇品牌根基的“敏感议题”。一位星巴克离职员工告诉36氪,2024年中,星巴克中国联席 CEO 刘文娟曾赴美国总部商讨全线产品大调价的可行性方案,但最终被总部驳回,并得到“降价还是要循序渐进”的指示。

另一种是推出平价的产品线,甚至子品牌,与主品牌产生区隔。必胜客中国的“必胜客 wow”,肯德基的“肯悦咖啡”,都较主品牌更平价,且在国内迅速铺开规模。

星巴克2019年推出过Starbucks Now,中文名“啡快”,这是一个“在线点、到店取”的业态,面积小、座位少、门口有一台外卖柜,跟瑞幸的店型非常相似。它一度在一二线城市开出40多家。

上海某家盒马与星巴克啡快合作的创新概念店,拍摄:36氪

然而,这个精简的、原本有机会跑出规模的“快取”店型,却没有一个独立的子品牌,以及与之匹配的、更便宜的产品价格。

站在消费者视角,为一杯35块星巴克支付的,包含为了谈话、歇脚、临时工作而支付的“第三空间”费用,有其合理性;但是仅仅为了啡快的一杯外带饮品,为何也要支付同等费用?

实际上,“啡快”快取店确实生意平平。一位曾供职某核心商区啡快的员工对36氪说,该店日单只有一百多杯。

“它本来就只是为了‘外卖’和自提设计的。”一位星巴克前员工说,“当后来自提的‘啡快’业务在所有大店都铺开后,这个小店业态就无疾而终了。”

小店的存在不仅鸡肋,还被认为“会蚕食大店流量”、“左右手互搏”。毕竟大店才是星巴克“第三空间”生意的根基,是创始人舒尔茨最看重的东西。

“老派一点的星巴克人都是在意门店的。门店的模型、盈利水平、扩张计划,这一整套就是中国区对总部的承诺。”上述星巴克前员工称,“真正做一个新店型、子品牌,内部很多声音也提过,但没有人会允许它发生。”

值得玩味的是,现任星巴克中国CEO刘文娟曾一手领导数字创新部(下辖外卖和快取业务),因为业绩突出而被总部连续提拔。但不只一位员工表示,门店生意的挑战才是更急迫的。

“应该战略、产品、运营所有东西一起抓,而不是在外卖、快取这样的单点上发力。”上述员工称,“但是单点容易出成绩,好汇报。”

小店没推开,大店更难降价。除了品牌“降格”的顾虑,另一个关键原因还是成本太高。

某家参与过星巴克中国竞购的头部机构曾告诉36氪,星巴克的综合单杯成本是瑞幸1.5-2倍,约15-20元。掌握这一数据后,另一家机构第一轮过后就主动退出了,“改造起来太困难”。

张匀是和星巴克合作超过20年的生豆头部供应商。他告诉36氪,星巴克主要采用哥伦比亚、埃塞俄比亚、巴西等全球知名种植地生豆,品质好,采购和运输费用高;虽然花费了10年在云南做本地化种植,但星巴克只收云南精品豆种,本地豆采购占比仅个位数。

而瑞幸原本供应链成本很高,但这些年通过在云南大量收购庄园、在海南建立基地,使各类原料的本地种植占40%,这大幅降低了成本。

星巴克的生豆周转成本也较高。张匀称,瑞幸的小店动销快,能将生豆周转时间压至18天,星巴克生豆周转时间则是瑞幸的2倍多。星巴克后续在昆山烘焙工厂搭建的仓配中心落成后,物流成本能下降约20%,但仍高于瑞幸。

咖啡豆、奶、杯子袋子、各类耗材……有投资机构人士对36氪说,星巴克供应链上的所有东西都要更贵,大约是瑞幸的1.5-2倍。

供应链一端成本已经高了,而门店,这个占据成本比重最大的一端,更不轻松。

门店一端原本是星巴克的优势。它的高端光环和客流发动机角色,曾让商场趋之若鹜。一家同样采用大店模式的茶饮品牌创始人告诉36氪,它们的一杯饮品中,门店租金和装修费用约占成本3成。但星巴克有超过7成门店能享受长达十年的“租约优惠”,令其这类门店租金成本最多能降到一成。

瑞幸CEO郭谨一2024年底在一个非官方场合提及,疫情期间星巴克很舒服,因为没有固定租金,“商场关了没有流水就不用付房租了,很多商场为了招商还给它装修补贴”。

然而到2025年,星巴克有两千多家店的“租约优惠”将到期。一位地产咨询人士称,一些商场给星巴克的评级可能从S级降为A级,这意味着星巴克租金上浮多则100%,少则30%。

“星巴克门店面积大,‘第三空间’给的太好,食品安全标准也非常高,门店的人员也比较多。所有这一切生意好时都是优点,生意差时都是‘成本’。”一位星巴克前员工说。

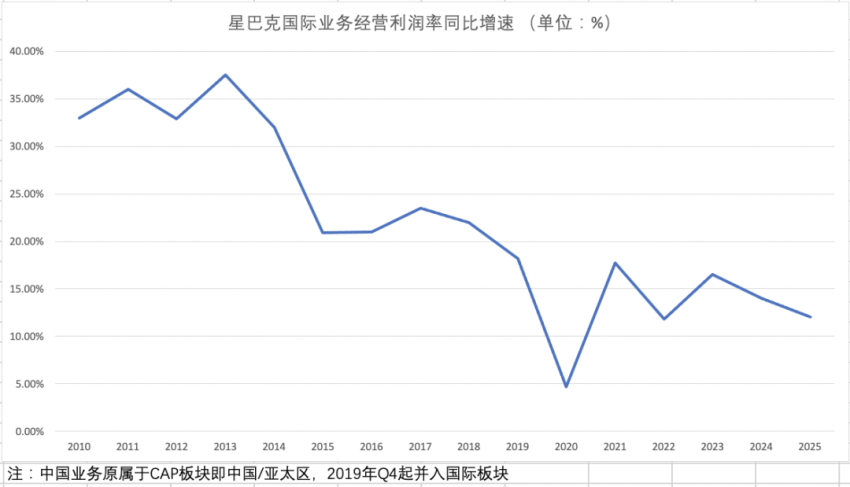

星巴克财报不会单独披露中国区的利润率情况。但据36氪从行业知情人士处了解,星巴克中国2013年经营利润率最高点时有28%,现在只有12-13%左右,缩水了一大半。

制图:36氪,数据来源:星巴克财报

张匀测算过,如果星巴克降到和瑞幸一样的价格,几个季度内收入将至少砍掉30%-40%,经营利润率会从两位数降到个位数,甚至可能不挣钱。

无法降价决定了星巴克中国的另一个重要战略举步维艰,那就是下沉。

2023年,星巴克创始人舒尔茨访华,他在北大演讲中称,星巴克中国的门店数会超过1万家,将覆盖3000个县城,并在2025年开到9000家店。同一天,贵州黔西南自治州的县城兴义开出第一家星巴克门店。

然而两年过去,舒尔茨口中的覆盖县城目标,只完成了1/3。

星巴克中国不中国

中国的茶饮连锁时代证明了一件事:现制饮料充满fashion risk,所有公司都在拼命出新品、出爆品——喜茶有多肉葡萄,霸王茶姬有伯牙绝弦,瑞幸有生椰拿铁。

但星巴克中国的产品创新是令人失望的,“不好喝”、“没新品”的抱怨比比皆是。

星巴克研发人员Tibo 告诉36氪,因为烘焙环节长期设置在西雅图总部,这些烘焙过的豆子通过海运进入中国,至少得2个月,如果再运到门店,需要4-5个月甚至半年,这导致星巴克长期只有深烘和中烘,因为这两种豆子的风味能保存更长时间。

直到2023年,星巴克才终于将烘焙本地化。花费15亿元建设的昆山产业园落地一年多后,星巴克推出了风味更佳的浅烘豆“金烘浓缩”,这款豆子带有明亮的果香,但同款产品2018年就已在美国上线。

在星巴克中国内部,负责产品研发的部门叫R&D,即 Research and Development Department,有一二十人。但不止一位星巴克员工告诉36氪,这个部门的主要工作是从全球的星巴克产品库中“筛选和调配”,再将产品标准化推向门店。

一位离职星巴克咖啡师称,为了提升准确率,它们倾向于直接将其他市场成功的产品拿过来卖,比如冰镇浓缩、Pink Drink(“粉粉生咖”)、焙茶拿铁,前两者是多年前美国就有的爆品,后者则在日本畅销已久。

星巴克生咖系列产品,粉粉生咖是畅销爆款,图源:小红书

许多国家市场的星巴克爆款产品都出自本土咖啡师之手。但在中国,2024年9月才首次推出本土咖啡师研发的「燕赵板栗红豆沙拿铁」等三款当季新品,它们无论从取名还是取材上都很中国。

“星巴克顾虑太多,总担心新奇的搭配影响口碑,太求稳。”Tibo说。他曾研发一款酒酿咖啡,中间几度修改提案,还需要总部拍板,最终花费几年时间才推出市场。

与之相对,瑞幸的产品团队有几十人,并采用赛马机制,“很卷”。

一位瑞幸员工告诉36氪,瑞幸在社交媒体上名噪一时的酱香拿铁,是茅台推年轻化战略的创意,最初它们找到星巴克中国合作,但“星巴克方面反馈超过0.5%酒精的饮料得有许可证,后面就没做”。而瑞幸做了,做法是控制酒精比例。

瑞幸的酱香拿铁以“年轻人的第一杯茅台”迅速破圈,虽然,它的营销意义大于营收意义。

星巴克中国不中国,还有对数字化创新的迟缓。

据36氪了解,星巴克总部的市场团队在2014年就远赴中国考察外卖渠道,连咖啡代购星巴克外卖起家,“也是官方默许的”。但直到2017年瑞幸崛起,星巴克才正式下场做外卖,“专星送”的筹备仍耗时一年。

为此,星巴克在上海与饿了么成立了项目组,但星巴克当时并无专门的数字化部门来统一对接,只能多线协作,效率较低。一位参与过该项目的前饿了么高层告诉36氪:“它们做外卖肯定是感受到对手压力,但速度应该更快。”

一些创新的数字化服务来自美国总部,却并不成功,比如针对开车人群的“沿街取”。因为流程不便,白领们更爱去门店买,司机人群想要提神,会选红牛、东鹏,而非昂贵的星巴克。

另一些有价值的产品则来得太晚。2023年,星巴克曾上线一个人工智能数据分析引擎“Deep Brew”,以“正确的时间”、向“正确的客户”提供折扣。而瑞幸很早就能定位同一城市的不同区域,产品价格有所浮动。

星巴克中国之所以不中国,根本原因在于,它仍是一家创始人公司。

“我们会让咖啡——这种老掉牙的普通的东西——融入新的浪漫情怀,帮助加强人际关系;我们要重新发觉咖啡散发了几个世纪之久的迷人特质和神秘气息;我们要让顾客对咖啡馆的气氛和风格以及它的知识着迷。”这是1985年,舒尔茨创业之初对自己事业的描画。

门店传统和咖啡文化,融入舒尔茨和星巴克美国的血液。而传承这一切,几乎是过去二十年星巴克中国在业绩之外的最重要使命。

易主后的星巴克中国会走向何方?

36氪的多数受访者认为,降本、降价、重新扩张,将是最应该走的一条路线。

星巴克创始人舒尔茨充满情感的自传作品《将心注入》,只写到1997年就结束了。两年后,星巴克正式进入中国。他在那本书的结尾写道:“机会是令人兴奋的,我确信,我们在亚洲国家开出的店铺最终能超过北美市场。”

截止今年,星巴克在中国有门店8000家,在北美有门店18000家。

本次交易后,星巴克和博裕表示,中国未来计划拓展到2万家店,“特别是中小城市和新兴区域”。至于这2万家的门店数量是否要通过降价、开小店的方式达成,业界还有争论。

但可以确定的是,舒尔茨在中国的远大目标,要靠新的掌舵者,用新的办法来实现。

应采访对象要求,文中张匀、Rita、Tibo、Neil为化名

本文转载自:36氪未来消费;作者:彭倩;编辑:乔芊 杨轩

写评论

0 条评论